Formation de base

Académie d'été de la construction

Le Centre de rationalisation pour la construction (CRB) s'est associé au Département Environnement Construit & Géoinformation (EC+G) de la HEIG-VD pour la mise en place d'une « Académie d’été de la construction Suisse romande ». Cette formation, ouverte tant aux professionnel·le·s qu’aux étudiant·e·s des HES, a été l’occasion de s’initier aux bases pratiques de la gestion de projets et de se confronter aux défis quotidiens du monde de la construction.

Catalogue des articles normalisés (CAN)

Durant cette semaine de cours, les participant·e·s ont bénéficié d’une introduction au CAN, répertoire de références pour élaborer des descriptions de prestations d'un projet de construction (soumissions).

Building information modeling (BIM)

Les étudiant·e·s se sont par ailleurs familiarisé·e·s au BIM. Ponctuée par des interventions de professionnel·le·s de la pratique de logiciels et de la visite de chantiers utilisant ces méthodes, cette formation a aussi été l’occasion d’aborder la certification BuildingSMART, reconnue dans le monde entier pour l'évaluation et la comparaison des connaissances et compétences dans le BIM.

Contact

Liens utiles

« Cette formation a été de se confronter aux défis quotidiens du monde de la construction »

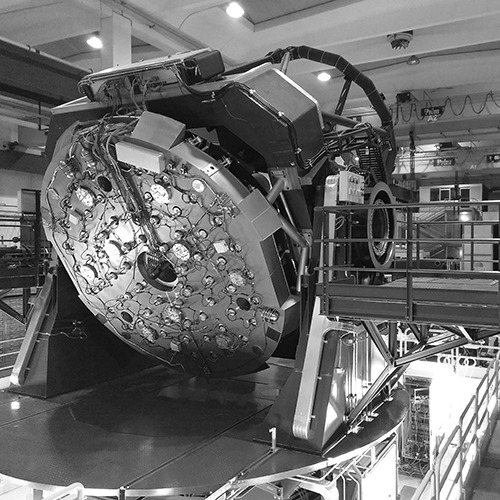

Mesures de haute précision pour un futur collisionneur circulaire au CERN

L’équipe de géomatique de la HEIG-VD participe aux études géodésiques préalables du projet de construction du futur collisionneur de particule circulaire au CERN.

Selon l'une des recommandations de la mise à jour 2020 de la stratégie européenne pour la physique des particules, l'Union européenne, avec ses partenaires internationaux, doit étudier la faisabilité d'un futur collisionneur circulaire (FCC) au CERN. Une étude a donc été lancée dans le but de démontrer la viabilité technique et financière d’une telle installation au CERN. La détermination de bases géodésiques de haute qualité est une condition préalable indispensable à la construction du futur tunnel, puis à l’alignement de haute précision des éléments de l'accélérateur.

Précision millimétrique

Le FCC, dont la circonférence (100 km) sera trois fois supérieure à celle du grand collisionneur de hadrons (LHC), couvrira une zone dix fois plus large que celle des machines précédentes. Pour réaliser ce défi technique, il est indispensable d’être capable de diriger les machines et de positionner les éléments du futur accélérateur avec une précision millimétrique. Ceci nécessite, d’une part, la définition ainsi que la réalisation rigoureuse de systèmes de coordonnées tridimensionnelles à large échelle. Et, d’autre part, la détermination précise de la géométrie du champ de gravité dans la zone que couvrira le FCC. Une détermination essentielle puisque la plupart des instruments de mesure de positionnement se réfèrent intimement à la gravité locale. Aujourd’hui, dans la région du CERN, des modèles du champ de gravité existent et sont déterminés par les services nationaux de géodésie de Suisse (swisstopo) et de France (IGN). Ces modèles se basent sur différentes observables du champ de gravité, de qualités et d’homogénéités inégales. Ces modèles diffèrent de façon significative et ne conviennent pas aux spécifications nécessaires pour le projet FCC.

Une vaste collaboration

Le CERN a donc mis en place le groupe de travail formé de membres de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), de l’Office fédérale de topographie swisstopo ainsi que de l’équipe de géomatique de l’Institut d’Ingénierie du Territoire (insit) pour analyser les données et les champs de gravité existants en vue de la détermination d’un nouveau champ de gravité adapté aux besoins du futur FCC. Une première étape significative a été réalisée en 2021, avec la mesure inédite d’un profil astro-gravimétrique et de GNSS-nivellement très dense, indispensable pour réaliser une évaluation indépendante des données existantes.

La HEIG-VD a participé, avec swisstopo, à la mise en service et à l’amélioration de la caméra zénithal initialement développée à l’ETH, ainsi qu’à la campagne de mesure de GNSS-nivellement de haute précision. Les prochaines étapes consistent à analyser en détails les données de cette campagne de mesure ainsi qu’à élaborer une stratégie efficace pour améliorer le champ de gravité sur l’ensemble de la région du FCC. L’étude de faisabilité ne se limite bien sûr pas aux études géodésiques. Plus de 140 universités et instituts de recherche de 34 pays participent à d’autres études de faisabilité. Ces dernières se portent sur des aspects notamment liés à la géologie, la technologie, l'environnement, l'ingénierie, la politique et l'économie. Si les résultats de l'étude de faisabilité du FCC sont concluants et si le projet est approuvé par les États membres du CERN, les travaux de génie civil pourraient commencer au début de la décennie 2030.

Contact

Les compétences de la HEIG-VD au service de la quête de vie extraterrestre

L’une des questions que se pose l’Humanité touche à la vision même que nous avons de notre place dans l’univers : y sommes-nous les seuls êtres conscients ? En 1995, deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, découvraient la première exoplanète, 51 Pegasi b. Une quête de nouvelles planètes qui se poursuit avec le concours de la HEIG-VD.

La méthode de détection utilisée par Mayor et Queloz n’est pas basée sur l’acquisition d’une image, mais sur la mesure de la vitesse de déplacement apparente d’une étoile, dont le mouvement est perturbé par ses planètes hôtes. Cette méthode permet de déterminer la période de révolution de l’exoplanète ainsi que le rayon de son orbite. Cependant, ce qui intéresse surtout les scientifiques, c’est de connaître la nature et la composition chimique de l’atmosphère de l’exoplanète, afin de vérifier si celle-ci peut être favorable à la vie. Ceci ne peut se faire que par analyse spectroscopique, technique consistant à examiner en détail la répartition de l’intensité de la lumière émise par la planète en fonction de la couleur (un arc-en-ciel n’est rien d’autre qu’un spectre de la lumière de notre soleil). En effet, la présence de tel ou tel gaz absorbe la lumière émise à des couleurs bien spécifiques, ce qui permet aux astronomes d’identifier le gaz absorbant sans aucune ambigüité.

Les coronographes stellaires

Pour réaliser l’analyse spectroscopique d’une exoplanète, il faut capturer sa lumière directe. Or, le rapport entre la luminosité d’une planète et celle de son étoile est de l’ordre d’un sur mille pour les planètes les plus brillantes à un sur dix milliards pour les planètes de type terrestre. De plus, les étoiles se trouvent à distance très lointaine. Le problème est que la résolution angulaire des télescopes et la sensibilité des capteurs d’image actuels sont largement insuffisantes pour bien séparer la lumière provenant de la planète de celle de son soleil : les rares photons provenant de la planète sont complètement « noyés » dans ceux de l’étoile. Pour distinguer la planète, il faudrait pouvoir éteindre la lumière de l’étoile, et c’est à peu près ce que les astronomes font.

L’idée consiste à placer un masque sur l’image de l’étoile centrale, dans le plan focal du télescope, et de choisir le diamètre du masque pour que la lumière de l’exoplanète ne soit pas, ou peu, affectée. Ensuite, il faut réimager ce plan sur un détecteur, plus loin dans le télescope, afin d’éliminer efficacement la lumière de l’étoile. On obtient alors une image un peu étrange, avec une zone centrale sombre (l’ombre du masque) et des points lumineux autour. Parmi ces points, la majorité résulte de défauts optiques minimes et le reste peut consister en des planètes ou un disque protoplanétaire (disque de poussières en rotation autour du soleil central en train de donner naissance à de nouvelles planètes), ou les deux à la fois.

Le télescope DAG en Turquie

Le groupe d’optique de la HEIG-VD (OptoLab.iAi) travaille depuis 2014 avec les astronomes de l’Université Atatürk (Turquie) au développement d’un nouvel observatoire : l’Observatoire de l’Anatolie orientale (l’acronyme turc est « DAG »). Il s’agit d’un télescope de 4 m de diamètre, dont OptoLab.iAi a conçu les plans optiques. Le télescope a été construit par un consortium d’industries en Belgique (AMOS) et en Italie (EIE).

Dans le cadre du projet DAG, les chercheuses et chercheurs de la HEIG-VD interviennent aussi sur deux autres sous-systèmes : la correction des effets de la turbulence atmosphérique sur la dégradation des images stellaires à l’aide d’un système dit d’optique « adaptative » et un système optique de compensation de la rotation du faisceau, propre à la combinaison optique du DAG. Dans ces conditions, il devient possible d’envisager des observations à très haute résolution angulaire. L’observatoire DAG a adopté la proposition de placer un coronographe stellaire à la suite du système d’optique adaptative, pour le dédier à la recherche d’exoplanètes.

La HEIG-VD et l’Université de Berne à la recherche d’exoplanètes

Depuis le mois de décembre 2020, l’aventure du coronographe PLACID a commencé, en collaboration avec l’Institut de physique de l’Université de Berne. La tâche du consortium est de fournir, d’ici décembre 2022, un coronographe pour le télescope DAG. Le Dr Jonas Kühn, chercheur à l’Université de Berne, a proposé d’appliquer un concept de son invention qui permettra de détecter des systèmes planétaires autour de soleils multiples car, au contraire des masques coronographiques classiques, le sien est un masque programmable basé sur un écran à cristaux liquides, ce qui permet d’éteindre la lumière n’importe où dans le plan image du télescope. Avec la lumière reçue, il devient alors possible de corriger les aberrations optiques, d’accentuer le contraste dans telle ou telle région de l’image et bien d’autres choses encore.

Un projet pilote pour les coronographes adaptifs

Bien que le télescope DAG soit d’une dimension relativement modeste, comparée à celle du futur télescope européen géant de 39 m de diamètre, l’instrument PLACID permettra de défricher le terrain encore vierge des coronographes adaptatifs, qui seront certainement installés sur les télescopes géants du futur. Les projets PLACID et le DAG sont donc des pionniers de l’instrumentation astrophysique de pointe et la HEIG-VD participe pleinement à cette extraordinaire aventure.

PLACID sera installé début 2023 sur le télescope. Suivra une période de mise au point, de réglages et de tests, qui nécessitera 6 mois environ. Si tout se passe comme prévu, rendez-vous en été 2023 pour les premières découvertes.

Contact

Liens utiles

Des images satellites pour vérifier les engagements « zéro déforestation » au Viêtnam

Le projet Coffee Vision, dans lequel est engagée la HEIG-VD, met l’Intelligence Artificielle au service de la lutte contre la déforestation. En créant des modèles d’analyse des images satellites pour identifier la nature des cultures, chercheuses et chercheurs de la Haute École apportent des solutions pour vérifier les engagements des États et des entreprises pour protéger les forêts. Un enjeu crucial alors que le taux global de déforestation augmente d'année en année.

Comment vérifier les engagements des États et des entreprises ?

Lors de la 9e Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique (CDB COP9), qui s'est tenue en mai 2008 à Bonn, les délégué·e·s de 67 pays se sont engagé·e·s à soutenir l'appel du WWF en faveur d’une déforestation zéro à l’horizon 2020. Depuis, de nombreuses entreprises ont pris des engagements ambitieux en matière de conservation des forêts. Des solutions pour aider les entreprises à respecter leurs engagements « zéro déforestation » doivent être développées. Il existe déjà des cartes indiquant l’utilisation du sol. Il n'existe toutefois pas de systèmes permettant la détection des petits systèmes agroforestiers comme ceux des cultivatrices et cultivateurs du café au Viêtnam. Or, le café est particulièrement difficile à détecter en raison de l'hétérogénéité de ses modes de culture et de la présence d'une canopée d'arbres d'ombrage qui obstrue les données satellitaires.

Coffee Vision : exploiter les images satellites avec l'apprentissage automatique

Le projet Coffee Vision, mené dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Copenhague, l'Alliance Bioversity International et le Centre International d'Agriculture Tropicale (CIAT) vise à développer un outil de suivi intelligent pour soutenir la certification de parcelles de café durables au Viêtnam. La HEIG-VD, grâce au financement de la HES-SO dans le cadre du programme Entrepreneuriat & Technologies Appropriées, a pu se joindre à cet effort et y contribuer avec la création de modèles à base de techniques issues de l'Intelligence Artificielle pour analyser des images satellites et identifier les parcelles de café jusqu'au niveau des petit·e·s exploitant·e·s. Ces données sont superposées à un historique détaillé de la déforestation afin d'identifier la déforestation liée au café. Les projections climatiques seront utilisées pour mettre en évidence les forêts qui risquent d'être converties en cultures de café à l'avenir.

Repérer et comprendre l’évolution des cultures

Pour construire des modèles capables de repérer ces cultures, chercheuses et chercheurs ont commencé par utiliser les images Sentinel-2, fournies gratuitement par l'Agence spatiale européenne. Ces images offrent une résolution de 10 m, mais ne sont disponibles que depuis mi-2015, date du lancement de ce satellite. Ils ont ensuite procédé à l'utilisation des images Landsat-8 de la NASA, car même si elles possèdent une résolution plus faible (30 m), le satellite correspondant a été lancé en 2013, ce qui permet d'analyser l'utilisation du sol pendant au moins 7 ans. La plateforme Google Earth Engine est employée pour recueillir et prétraiter les images avant de les télécharger sur les serveurs de calcul. Pour entraîner les modèles, de très importantes quantités d’images annotées de parcelles de café et de forêts, mais aussi d'autres utilisations du sol similaires ont été utilisées.

Des résultats très encourageants

Les meilleurs modèles obtenus sont capables de détecter les cultures de café avec une précision (pourcentage de prédictions correctes) de 73% et les forêts avec une précision de 84%. En ce qui concerne la détection de la déforestation dans le temps, les meilleurs modèles peuvent détecter les parcelles de café en 2021 avec une précision de 77% et les forêts avec une précision de 76%. En outre, ils peuvent reconstituer les parcelles de café et les forêts de 2014 avec une précision de 66 % et 74 % respectivement.

Et la suite ?

Les fonctionnalités de Coffee Vision devraient permettre de réduire les coûts d'enregistrement des nouvelles exploitations certifiées, de la vérification de la déforestation et de la présence d'arbres d'ombrage dans les exploitations, conformément aux normes de durabilité. En outre, l'outil constitue un moyen rentable, pour les actrices et acteurs opérant en dehors des normes de certification, d'identifier et de traiter leurs impacts sur la déforestation. Enfin, il ouvre la porte à de nouveaux services de conseil proposés par l'industrie de la certification, comme l'analyse de la séquestration du carbone, les impacts climatiques, les effets sur le système hydrique et l'analyse des terres cultivées au niveau national.

Contact

Projet PAVE RC-C – Des pavés et dalles en béton écoresponsables

En 2021, le domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO a lancé un appel à projets extraordinaire « Après COVID-19 » doté de CHF 1,65 million pour soutenir 33 projets concrets en collaboration avec des entreprises. Dans ce cadre, la HEIG-VD a mené 6 projets de recherche, parmi lesquels le projet PAVE RC-C. Le pari : développer une gamme de pavés en béton avec des granulats recyclés localement et des liants alternatifs en substitution au ciment Portland.

Mieux recycler le béton

Aujourd’hui, les bétons recyclés proposés sur le marché ne contiennent qu'un pourcentage souvent faible de granulats recyclés. Les autres matériaux – soit le reste du granulat, le sable et le ciment – sont non seulement neufs, mais ils ne sont pas toujours disponibles localement, le transport maritime ou routier venant ainsi accentuer l’empreinte carbone du produit.

Ce constat a amené l'entreprise Cornaz SA, basée à Allaman et spécialisée en dallages et pavages, à créer une nouvelle gamme de matériaux écoresponsables, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des produits. En parallèle, la pandémie a fait émerger le besoin de développer davantage de solutions autonomes et de proximité.

C’est avec cet objectif que Cornaz SA et l’Institut d'Ingénierie du Territoire (INSIT) ont entamé leur collaboration. Le but de ce projet, baptisé PAVE RC-C, a été tout d’abord de tester différents pourcentages de granulats issus des déchets de production de Cornaz SA, dans un souci d'économie circulaire. D'autres essais ont ensuite été menés pour substituer des déchets alternatifs locaux au sable et au ciment. Cette démarche a débuté par un examen approfondi des déchets disponibles avec, entre autres, une mesure de leur hydraulicité, du risque de pollution des sols et des eaux ainsi que de leur éventuelle toxicité.

Analyse du cycle de vie

Afin de quantifier la réduction de l'impact environnemental d'un tel processus, une analyse du cycle de vie (ACV) est venue compléter les travaux de laboratoire. Au travers d'un tableau modifiable en fonction des proportions et de la nature des matières premières utilisées, elle permet de se rendre compte de la variation des externalités négatives des différents flux, de la confection à la fin de vie du produit. Pour ne pas se focaliser uniquement sur l'aspect du réchauffement climatique au travers des émissions de CO2, les indicateurs environnementaux relatifs à l'impact sur les écosystèmes, la santé humaine et les ressources fossiles ont également été pris en compte. Parmi les pistes analysées, le remplacement du sable par de la poudre de verre recyclé et du ciment par un mélange de cendres ont été expérimentés. Les différentes formules testées pour la fabrication des dalles et pavés ont été analysées par les chercheuses et chercheurs de la HEIG-VD, non seulement concernant leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, mais également leurs capacités de résistance mécanique, d'absorption d'eau ou d'altération esthétique. Car dans le domaine de la construction comme ailleurs, il existe de nombreuses normes suisses et européennes auxquelles sont soumis les produits.

Phase de production pilote

Cornaz SA a lancé la production pilote d'une nouvelle gamme de dalles et pavés avec des matériaux recyclés et de substitution. Ces produits, qui doivent encore faire l’objet de tests avant d’être mis sur le marché, permettront à l’entreprise de proposer une gamme plus écologique, tout en favorisant l'économie circulaire. Du côté de la HEIG-VD, les pistes suivies pour des alternatives locales au ciment et au sable dans le béton pourraient être approfondies, y compris pour des bétons destinés à d'autres usages.

Contact

Liens utiles

« Ces produits permettront à l’entreprise de proposer une gamme plus écologique, tout en favorisant l'économie circulaire»

Formation continue

Se former au droit de l’environnement par la pratique

La formation en droit de l’environnement pratique a été créée en 1992 par Gerhard Schneider, son actuel directeur. Entièrement remodelée en 2015, elle est conçue pour les praticien·ne·s concerné·e·s par le droit de l'environnement.

Cas pratiques

Cette formation comprend notamment les procédures à respecter et ainsi que les développements récents du droit de l’environnement. Les participant·e·s expérimentent avec des exemples et des cas pratiques la manière de procéder. Le Conseil de la formation, en collaboration avec le directeur de la formation, détermine les grandes lignes de l’enseignement et veille à la qualité des cours. Il propose des thèmes d’actualité à traiter, en lien avec les compétences de ses membres.

Formation modulaire

La formation est structurée en modules dont chacun peut être suivi séparément. La formation complète représente un total de dix jours de cours. Le vaste choix de modules couvre tous les domaines du droit de l’environnement, passant par les différents volets de la LPE, comme le bruit, l’air, le sol, les déchets, le rayonnement non-ionisant ou encore la pollution lumineuse, à la protection de la nature, des forêts et des eaux. Parmi les modules qui peuvent être sélectionnés librement, deux sont toutefois obligatoires : le premier concerne les bases légales du droit de l’environnement et le second les moyens d’action de l’administration.

Expert·e·s et spécialistes à la barre

La formation est parrainée par l’Office fédéral de l’environnement, les conférences des directeurs des services cantonaux et l’Association pour le droit de l’environnement ADE. L’enseignement est assuré par des professionnel·le·s du domaine, principalement des juristes, bénéficiant de nombreuses années d’expérience sur le terrain. Autre atout : la formation est proposée en option bilingue, les cours étant dispensés en français et en allemand.

Contact

Nouvelle formation continue en géomatique

Progrès techniques, modifications du cadre juridique ou nouveaux besoins citoyens et institutionnels font de la géomatique un secteur en constante évolution. Une nouvelle offre de formation continue de la HEIG-VD permet aux professionnel·le·s de mettre à jour leurs connaissances sur les outils de planification, de gestion et de représentation du territoire.

L’association Ingénieurs géomètres de Suisse occidentale collabore avec le Département Environnement Construit & Géoinformation (EC+G) pour étoffer son catalogue de formation. Quatre modules thématiques de 4 cours (16 cours au total) peuvent être suivis indépendamment. Un CAS HES-SO en géomatique et aménagement du territoire peut être obtenu si deux modules sont validés, ainsi que la réalisation d’un travail personnel sur un sujet choisi par l’étudiant·e, en lien avec la géomatique et la gestion du territoire.

L'ensemble des cours a pu être réalisé en 2021, offrant la possibilité à une dizaine de participant·e·s d'améliorer leurs compétences dans ces domaines. Un second cycle de cours, sur deux ans, sera organisé dès la rentrée d’automne 2022.